为了丰富我院正在编写的《中国教育发展简史》教材内容,2016年7月11日,高教研究中心主任赵立莹老师和职业技术学院师生对岳麓书院进行了参观调研。

岳麓书院的办学是从唐末五代开始的。早期由僧人管理。公元976年潭州太守朱洞将管理权收回,交给儒者,此后,长达千年,岳麓书院一直是儒家教育的胜地和文化学术的中心。

岳麓大学坐落在湖南大学的岳麓山脚下,湘江之畔。千年学府与现代大学交相呼应,传统与现代在这样的地方并行不悖。走近书院,首先映入我们眼帘的是宋真宗所赐“岳麓书院”四个大字,高悬在大门之上。宋真宗之后,历代帝王不断客串,宋理宗、明世宗、清康熙、雍正、乾隆相继赐物捐书、赐帑、赐匾,历朝历代的地方官员、乡绅显贵纷纷置田修舍,捐物捐钱,使教者得以安心教书,学者得以安心就学。万事相安,各按规律运行。

书院现存建筑的格局奠定于明代。遵循左庙右学的礼规,左边是祠堂、庙宇,右边是讲堂、斋舍,先贤的灵魂始终居于宗位。书院所祭祀的对象涵盖了自孔子而下的历朝历代祀典所祀的先儒,以及这座庭院所尊奉学派的代表人物、文化名流、建设功臣、有恩于书院的地方长官、著名山长和著名生徒。鼎盛时期,各种祀庙达30余处,受祀者多至百人。在漫长的封建社会,书院传播的主要是理学,多数书院都有祭祀理学宗师的祠堂,以祭祀的方式反映理学的递进与变化,让人们在亲近神明的同时,获得知性的体悟。

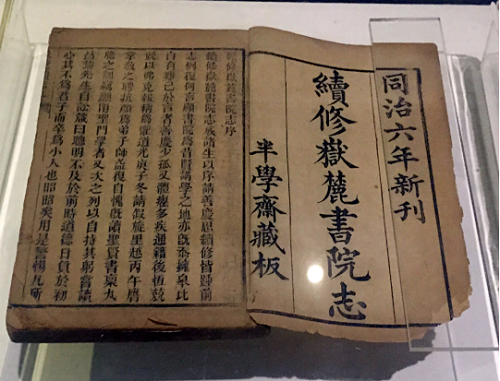

明代以后,书院相继进行过数次大修。清代乾隆年间,又进行了大规模的园林建设。溪涧山泉、古井池沼、亭台水榭一一起上好听的名字,称之为岳麓八景。使原本壮阔的庭院显得更为壮阔,更为旖旎。书院在封建社会最后一次大修是1868年(同治七年),一个叫刘崐的巡抚亲自拨款修造。七十年后,日本人从天空往长沙扔炸弹,炸弹专门瞄准岳麓书院扔,三分之一的古建筑被日本人炸毁了。“文革”期间,大部分可移动性文物被当做破铜烂铁给砸了。直至1981年开始修复,这座千年庭院才又显出它的勃勃生机。

置身岳麓书院,我们有必要从尘埃落定的历史中,皈依到事物的原生状态,认清这座庭院纠缠不清的千年瓜葛,原本是从书开始的。书院的故事就是聚书、藏书、教书、读书的故事,一切一切的文化激情、学术激情、教学激情乃至爱国激情、生活激情都来自于此。“空中楼阁蔽松棂,此日谁人问六经。尽在水声山色里,年年芳草逼人青。”花木年年谢,芳草年年绿,关于书的故事永远读不完。

在这座庭院里,阅读的方式是自由的。可以在楼内读,园中读,可以在林中读,溪边读,可以在窗前读,也可以在亭下读,可以三更灯火五更鸡声,可以吐息如兰,也可以朗声成诵,所谓人法地,地法天,天法道,道法自然,真正体悟到天人合一的境界。著名哲学家张栻曾坐在爱晚亭前的溪边读书,随口吟道:“清泉清自泄,斛石短长鸣。穷年竹根底,和我读书声。”

崇高的人格理想,最终是从大道开始诉求的。千年以来,岳麓书院的教师中集中了大批杰出的教育家,其中不乏朱熹、张栻、王阳明这种世界级的顶尖高手。他们在为这座庭院赢得掌声和笑靥的同时,也为中国乃至世界学术文化史赢得了光彩,由他们所开设的学术传统、教育传统、爱国务实传统将长久成为社会文化生活中最基本的话题;千年以来究竟有多少学生从这座庭院出入,已经无法统计。宋代有《岳麓诸儒学案》、《朱子长沙门人录》,明清之际有《船山师友》记载,清代罗典、欧阳厚均的《同门录》,都称门下弟子三千,著录者达数百。宋代曾有“道林三百僧,书院一千徒”的民谚流传,清代则有“中兴将相,什九湖湘”的说法。从宋代到清代,正史有传者数十人,散见于各种方志者,多入恒河沙数。像王夫之、陶澍、魏源、曾国藩、左宗棠、郭嵩焘这样风云一时、名惊四海的人物也不在少数。而像蔡锷、毛泽东、蔡和森这样改天换地的英雄哪怕只出一个,也会让这座庭院光耀千秋。

岳麓书院的学术文化是过去千年整部中国学术文化的缩影。千年对于整体时空来说十分短暂,而对于一座庭院来说却是漫长的。经历了千年风雨而其学术文化的光芒始终不熄,这需要何等的韧性与耐力,这座庭院传奇而畅达的智慧是任何繁琐浅陋的世俗都无法遮蔽的。

中国传统书院改制为新式学堂已过100年,但其传承的中华文化仍是当代中国宝贵的精神财富。书院在千年发展历程中累计的办学理念、教学模式以及由此形成的书院精神,已经或者正在融入到现代大学办学理念之中。现代中国,书院教育再度兴起,“书院热”方兴未艾,有志于中华文化复兴的学人志士或创建新式书院,或依托书院进行中华传统优秀文化的研究与传播……我们深信书院精神必将再次释放出耀眼的光芒,她必将成为博大精深的中华传统文化的传播者、当代中华文化的创新者,在新世纪中华文艺复兴的道路上发挥重要的作用。